今日は、サンクス建設にとって、とても重要な打ち合わせがありました。

何かと言いますと、今度の冬の「あったか体感会」に向けての広告の打ち合わせです。

なんと言っても、床暖房で暖かい家を提供していますので、冬の「あったか体感会」に1年間の全精力を注ぎます。

そして、失敗は許されないのですっ!!

とまぁー、気合は入っているのですが、打ち合わせまで色々と考えてはいるものの、どのような内容にするかはあまり決めていません。

なぜかというと、やはり広告のことは広告のプロにまかせたほうがいいと思うからです。

そして、助っ人として数年前からお世話になっている広告代理店の㈱平成広告宣伝事務所の下山さん(右手前)と熊日のライター小川さん(右奥)です。

私は、色々と思うことをぶちまけて、下山さんと小川さんにはできるだけ消費者視点での意見を出してもらっています。

とりあえずは、テーマを決めていろいろ意見を出し合うのですがまとまりません。

逆に、使ってみたい素材やフレーズなど、細かいものを色々と吟味してみます。

そのようなことを何回か繰り返していくと、自然と余分な所が無くなって行き、本当に伝えたい内容が残ってきます。

1時間半かけて、今回の冬の見学会の広告内容が決まりました。

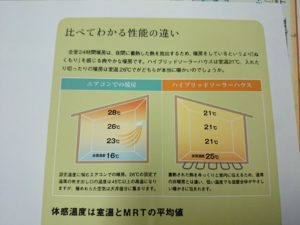

今年の、内容としては高断熱高気密だけでは本当の快適さは得られないというもの。

健康、快適な室内環境としては温度や湿度、床暖房の温度、気流、温度差などの指標があります。

皆さん分かりますか?

いろんな数値があってわかりにくいのですが、いろいろ調べていたら、とても上手にまとめていらっしゃる記事があったのでリンクを貼らせていただきます。

合わせて、床の快適に感じる温度は23~26℃くらいです。

例えば、トイレや脱衣所と暖房室の温度差を3度以下するという指標がありますが、高断熱高気密住宅でリビングエアコンによる暖房を行った場合、この指標をクリアできるのでしょうか?

天井と床面の温度差を3℃以内に保つという指標も、間欠暖房で一旦空気や壁、床、天井の温度が冷えてしまった部屋では、温風暖房の場合、暖かい空気は上に上がり冷えた空気は下に下がり温度差が大きくなってしまい、なかなか難しいものです。

画像はイメージですが、ハイブリッドソーラーハウスの強みはやはり床の暖かさと24時間連続して家中を床暖房で温めることだと思います。

24時間連続して温め続けることで、部屋間の温度差や上下温度差、時間的温度差がなくなります。

リンク先の温度のバリアフリーを作り出す温度指標は、ハイブリッドソーラーハウスだからこそクリアすることができます。

更には、自然エネルギー利用でランニングコストやエネルギー問題を気にすることなく快適に過ごせます。

ちょっと熱く語りすぎましたが、後はライターの小川さんと代理店の下山さんに、それぞれ良い文章とコピーと写真を考えていただくだけです。

サンクスの将来は小川さんと下山さんの腕にかかっています(笑)