以前から、とても不思議に思っていたことなのですが、なぜ日本には、住宅の全館暖房という概念がないのか?

欧米では全館暖房が当たり前です。

寒さが違うだろって所もありますが、そう変わらない所も多いです。

しかも、日本だって冬は寒いです。

いろいろ調べてみると、なんとなくですが理由がありそうな気がしてきます。

まずは、木の家と石やレンガの家。

木の家はすっかすかで石やレンガの家はしっかり密閉。

この時点で、日本は冬の快適性は捨てて、せめて夏涼しくしようと風通しのいい家づくりが定着した。

石やレンガの家は、気密もいいし蓄熱もするので暖房をしっかりする暮らしが定着した。

他には、ヨーロッパでは、発電に伴う排熱(温水)を地域暖房や給湯に利用することが始まり、町ぐるみで集合住宅や施設などの全館暖房が普及したこともあるようです。

そもそも、木の家で冬の快適性をあきらめた家づくりを何十年も続けていた日本人にとっては、家を暖かくするという考えすら起こらず、もはや「寒いのは当たり前文化」となってしまったのではないかと思われます。

まぁ しかし 明確な答えはわかりませんが・・・。

確実に言えるのは、欧米では全館暖房で寒い冬でも快適にしかも楽しく暮らしているのに、日本は世界第3位の経済大国であり、最先端のハイテク技術がありながら、寒い家で我慢しながら暮らしているのが現状です。

ここで、寒い家ということは、暖房をあまり使わないのでエコロジーじゃないかという話も出てきます。

さらには、そんな快適な環境に長くいると、体が弱ってしまう。などなど

でも、寒い家が命を奪ったり、家族の健康を害する可能性もあります。

最近、熊日新聞(1/6)と経済新聞(1/6)に面白い記事が掲載されたので紹介いたします。

冬になると、毎年話題になるのが浴室の溺死事故の話。

熊日にも特集記事が掲載されていました。

東京都健康長寿医療センター研究所 高橋龍太郎副所長のコメントも載っています。(NHKでも出演されていました。)

簡単に要約しますと

・年間に17,000人もの方が入浴中のヒートショックで死亡(うち14,000人が高齢者とされる)

・季節は冬に集中

・地域は西日本でも多発

・暖かい沖縄は少なく、寒い北海道でも全館暖房のため少ない

というものです。

高齢者の交通死亡事故が年間2,000人程度ですが、高齢者の溺死事故は14,000人。

桁も違うし、7倍のもの差があります。

交通死亡事故はいろんな広報や活動のおかげで年々減ってきていますが、溺死事故は一向に減る気配がありません。

こっちの方が、大問題だと思うのですが・・・。

この記事で残念なのが、ヒートショックを防ぐポイントの所に浴室、脱衣室の断熱が書いてないところです。

できるだけ簡単で分かりやすい予防法を伝えることが大切なのはわかるのですが、根本的な部分を直すことも訴えてほしかったですね。

タイルの浴室をユニットバスにするとか、窓を二重窓にするとか・・・。

そりゃ~ 減らないだろうな~と思います。

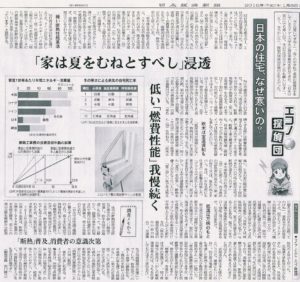

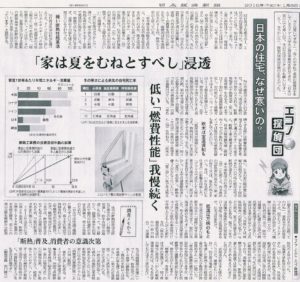

そして、今後この記事が建築業界を大きく揺るがすというか、大きな流れを作ってくれそうな記事です。

「日本の住宅、なぜ寒いの?」というタイトルの経済新聞の記事です。

要約すると

・日本人は断熱の概念がないため寒いのを我慢してきた

・日本の断熱基準(正確には指針)は欧米に比べて低すぎる

・窓の断熱の重要性

・健康と室温との関係

・ヒートショック

・医療費も含めた断熱工事の投資回収年数

とっても濃く幅広い内容を、要点を絞って上手に解りやすくまとめてあります。

記事左下には「断熱」普及、消費者の意識次第とありますが、私はそうは思いません。

大きな原因は建築業界と行政の怠慢、無知、無関心、方向性の間違いだと思います。

住宅に携わる関係者は、自分が関わった家の温熱環境が、住まう人の健康を作用することをしっかりと自覚し、責任を持って家づくりを行わないといけないと思います。

消費者は、小手先の営業トークや見栄えなどに騙されないよう、健康に暮らせる温熱環境を提供してくれる建築会社を見極める知識を身に着けることも重要だと思います。

いろんな勉強会に参加されている建築関係者は、個別にみるとある程度わかっている内容でしたが、日本の住宅の根本的な問題をこれほどわかりやすく解説したものはないのではないかと思います。

今回の記事が、建築業界はもちろん、一般消費者、建築の教育の場、医療関係者など、いろいろな立場の人に広まってくれることを強く願います。

そして、そろそろ「寒いのは当たり前文化」から「家中どこでも24時間暖かいのが当たり前文化」を根付かせましょう。

気合が入りすぎて、長文になってしまいました。m(__)m